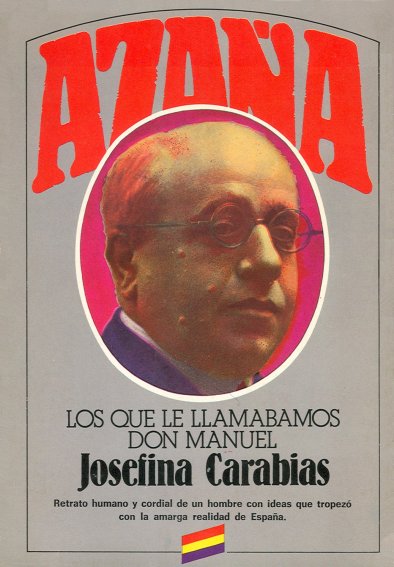

Azaña. Los que le llamábamos don

Manuel,

de Josefina Carabias

|

|

|

Izquierda, portada del libro de Josefina Carabias. Derecha, Josefina Carabias en 1934 |

|

En 1980, año en el que se conmemoraba el centenario del nacimiento de Manuel Azaña, la veterana periodista y escritora Josefina Carabias publicó, coincidiendo con su propio fallecimiento, el libro titulado Azaña. Los que le llamábamos don Manuel1. Se trata, más que de una biografía del estadista alcalaíno, de la remembranza de su relación personal con él, ya que pese a la diferencia de edad existió cierto grado de amistad entre ambos.

Lamentablemente las referencias a la tierra natal del que fuera presidente de la II República son muy escasas en el libro, ya que en la época que éste abarca -entre 1930 y su fallecimiento diez años más tarde- Manuel Azaña residía en Madrid, al igual que Josefina Carabias. No obstante, podemos encontrar en él alguna breve cita tal como la siguiente2, en la que se reproduce una conversación, casi profética, entre ambos cuando el político alcalaíno era todavía tan sólo presidente de gobierno:

-Entretanto, don Manuel, creo que está usted en deuda conmigo. Es usted el único que se niega a hablarme para el periódico. Por lo menos, podía dejarme que un día fuera a su casa.

-Puede ir cuando quiera.

-Es que quiero ir con fotógrafo, como voy a las casas de otros.

-No se impaciente que todo llegará. Le prometo muy buenos reportajes cuando estemos en el destierro. Bueno, cuando esté yo. Pero usted irá a visitarnos.

(Azaña, que hablaba un buen castellano, liso y llano como los campos por donde corre el Henares, nunca llamó exilio al destierro.)

Me guardé muy bien de decirle que era absurdo pensar en eso. Todos o casi todos los hombres políticos, desde hacía siglos, y muy especialmente en el xix y lo que llevábamos del xx, habían estado desterrados por unas u otras causas. Yo estaba segura de que Azaña contaba con eso y de que, durante los muchos malos ratos que le daba la política, incluso le hacía ilusión pensar en una buena temporada, aunque fuera de años, en Francia, en Suiza, tal vez en Italia cuando cayera Mussolini...

Lo que no podía imaginar ni él ni nadie era que su destierro tuviera una causa tan atroz como la que tuvo. Ni que el año y medio que duraron su destierro y su vida, estaría tan lleno de acontecimientos terribles, desgarradores, escalofriantes.

Mucho más adelante3, ya casi al final del libro, la autora rememora la etapa del exilio de Azaña en un pueblecito de la Saboya francesa, junto a la frontera suiza, con estas palabras:

Manuel Azaña había sido un hombre de poca suerte. Incluso aquel fulgurante ascenso a las alturas desde la oscuridad -y la caída a tierra-, todo fue demasiado rápido y, por lo tanto, terriblemente fatigoso.

No le fue dado ni siquiera disfrutar el tranquilo destierro con el que siempre había contado.

Los meses que pasó en la Saboya hubieran podido ser muy agradables y reconfortantes. Pero no pudo disfrutar ni siquiera del paisaje que en otras circunstancias le habría encantado.

«Campos sin montañas, por donde va el Henares...», había escrito describiendo su paisaje natal alcalaíno. Lo de «sin montañas» lo decía con pena porque a él no le inspiraban gran cosa ni los campos de regadío -por necesarios y admirables que sean-, ni los campos lisos y sin vegetación natural.

La Saboya, le pareció un buen lugar. Pero tampoco lo disfrutó. Se sentía agobiado por la suerte de las personas que le habían seguido y que no querían separarse de él: los secretarios, algunos amigos, los mecánicos, los sirvientes...

El libro cuenta con un a modo de estrambote final, llamado por la autora Apéndice imaginario, en el que Josefina Carabias se imagina de anfitriona de un Azaña redivivo al que acompaña a visitar los lugares donde discurrió la mayor parte de su vida -Alcalá y Madrid-, haciendo hincapié en la sorpresa del veterano estadista ante los cambios experimentados por nuestro país... en 1980, ahora la sorpresa sería sin duda todavía mayor. De todo el texto he extraído la parte correspondiente a Alcalá4, con la advertencia de que la buena de Josefina Carabias cargó las tintas un tanto de más:

-Total, que tendremos que meternos en un café...

-Ya no hay cafés. Son cafeterías donde se toma de prisa lo que sea. Y no sueñe usted con sentarse en un ventanal ni en una terraza porque nos ahogaríamos en humo y no podríamos hablar a causa del estrépito de la calle.

-Pues vámonos a dar una vuelta por Alcalá de Henares. Compraremos almendras a las monjas.

-¡No, don Manuel, a Alcalá no...! ¡Eso ni lo piense!

-¿Es que en mi pueblo todavía se siguen peleando por mí los que me querían y los que me odiaban? ¡No puedo creerlo!

-Es que Alcalá, ya no es Alcalá... Parecía una ciudad muerta pero resucitó «a peor». Verá usted allí edificios hasta de veinte pisos que tapan las iglesias, los conventos, las murallas...

-¿Y han suprimido aquel olor a cuadra de los regimientos de Caballería? Contribuía a darle un cierto ambiente.

-Ya no hay caballería. El Ejército no usa caballos. Ahora toda la zona apesta a gasolina y aceite. Todo se vuelve ruido de aviones porque queda muy cerca la base norteamericana de Torrejón de Ardoz.

Don Manuel se quedó profundamente silencioso:

-¡Una base extranjera al lado de mi pueblo! ¡Qué cosas! ¿Se imagina usted de dónde me habrían colgado a mí, qué habrían hecho con mis cuartos, después de descuartizarme, si se me hubiera ocurrido negociar una cosa semejante?

-Es que los tiempos son distintos. Ahora ya no hay nacionalismos, si se exceptúan el catalán, el vasco, el valenciano, el andaluz, el gallego... Todos pertenecemos al bloqueo occidental. Hay una suerte de interdependencia. Todo el Oeste del mundo unido contra la amenaza que representa el Este...

(...)

-Bueno, mire... será mejor que nos separemos. ¡No entiendo nada! Y para un hombre como fui yo, no entender nada de lo que pasa a su alrededor es una perturbación que no puedo soportar. Me vuelvo a donde estaba...

-No le dejarán mucho tiempo. Como está usted de moda, hablan de traerle a Alcalá de Henares.

-No. ¡Eso sí que no...! Lo dije bien claro «¡Que me dejen donde caiga!» Pero, en fin, ya veo que hay algo que no ha cambiado, que sigue igual: la manía española de zarandear a los muertos.

1 CARABIAS, Josefina. Azaña. Los que le llamábamos don Manuel. Colección La vida es río. Editorial Plaza y Janés. Barcelona, 1980.

2 Capítulo 9 Su admirador de Figueras, página 114.

3 Capítulo 22 Solía encontrarme con el doctor Negrín en la calle. Hablábamos de Azaña, página 257.

4 Apéndice imaginario, páginas 284-285.

Publicado el 23-2-2009