Descanse en paz... si le dejan

El inconcluso

proyecto del Panteón de Hombres Ilustres de Madrid

No creo desvelar ningún secreto si afirmo que España siempre ha sido un país necrófilo. No es que en esto seamos únicos, ni mucho menos; ahí está por ejemplo el caso paradigmático de la momia de Lenin, un “santo” ateo con todos los atributos de los de toda la vida excepto el nimbo y la palma del martirio. Pero puede que los españoles sí hayamos sido quienes hemos conseguido elevar la necrofilia a la condición de arte, con precedentes tales como la antigua y conocida leyenda del apóstol Santiago, según la cual su cadáver, tras haber sido martirizado en Jerusalén, habría sido traído por sus discípulos hasta las costas gallegas a bordo de una barca de piedra (!), como si no hubieran tenido otros lugares más cercanos y cómodos para darle cristiana sepultura. Independientemente de la enorme relevancia histórica y cultural del Camino Jacobeo, de todo punto irrebatible, lo cierto es que a estas alturas habría que tener mucha fe y muy poco rigor científico para creerse a pies juntillas una leyenda tan bella como inverosímil.

Claro está que el caso del apóstol Santiago no es ni mucho menos único; basta con recorrer las iglesias españolas para tropezarnos con un espectacular despliegue de osarios en los que se exhiben todo tipo de reliquias, las cuales, independientemente de la presunta santidad de sus propietarios, lo único que me suelen inspirar es una irreprimible repulsión por muy bendecidas que puedan estar. Este culto a la muerte es algo que a mí siempre me ha desagradado profundamente, con independencia de todo lo santos que pudieran haber sido sus legítimos propietarios, reales o ficticios, que ya se sabe que a lo largo de toda la Edad Media la credulidad de la gente en cuestiones de fe corría pareja a la picaresca de aquellos dispuestos a satisfacer su fervor aunque fuese a costa de darles gato por liebre y fiambre por santo.

Lo paradójico es que esta desagradable veneración no a las personas de vidas ejemplares, como se supone que fueron las de los santos, sino a los tristes despojos que éstos dejaron tras de sí una vez pasados a mejor vida, en nada distinguibles de los de cualquier otro hijo de vecino, pronto tuvo también su paralelo en lo que yo vengo en denominar las “reliquias laicas”, es decir, los restos mortales de todo tipo de personajes célebres desde el Cid hasta Goya pasando por el cardenal Cisneros o Cristóbal Colón, por poner tan sólo algunos ejemplos de los más conocidos.

Eso sí, la paradoja se convierte en sarcasmo cuando nos apercibimos de que muchos de estos personajes tan honrados oficialmente post-mortem fueron en vida perseguidos y escarnecidos, cuando no directamente asesinados o, en el mejor de los casos, simplemente ignorados y menospreciados por sus contemporáneos, en una clara aplicación del hispánico refrán Al burro muerto, la cebada al rabo.

Desde mi punto de vista, todo lo que tenga que ver con los bailes de huesos, sean éstos santos o laicos, nobles o plebeyos, supone una de las facetas más lúgubres y carpetovetónicas de esa España negra tan denunciada por muchos de nuestros intelectuales y artistas, muy plástica quizá en los cuadros de Gutiérrez Solana o en las obras de García Lorca, pero sin duda muy poco acorde con una concepción sensata de la modernidad. Por ello, huelga decirlo, nunca he visto con buenos ojos este tipo de celebraciones, para mí pertenecientes al más rancio pasado; y si bien puedo ser condescendiente en los casos en los que estas reliquias han conformado la historia y las tradiciones, como en el caso citado del apóstol Santiago o en el de los Santos Niños de mi ciudad natal, me veo imposibilitado de aplicar los mismos grados de tolerancia cuando no existe una tradición secular por medio.

En realidad mi despego hacia los ritos funerarios es absoluto, ya que opino que, independientemente de que se sea o no creyente, lo que nos queda de los difuntos es su obra y su recuerdo, y no unos simples residuos orgánicos que, según nos dicen las propias Escrituras, tan sólo son deleznable polvo. Eso sí, procuro respetar las arraigadas convicciones de mucha gente independientemente de que no las comparta, siempre y cuando claro está éstas no se pasen de rosca.

El problema es que a veces se pasan. No estoy pensando, por supuesto, en los ciudadanos anónimos que gustan de visitar periódicamente las tumbas de sus seres queridos; están en su derecho, y no seré yo quien se lo critique. Tampoco pienso en quienes desean rescatar a las víctimas inocentes de la violencia sectaria enterradas de cualquier manera en una anónima fosa común; otra cosa muy distinta es que luego lleguen otros intentando sacar tajada política de ello, pero de esto prefiero no hablar ahora ya que nos desviaría demasiado del tema.

El problema es otro mucho más grave, y radica fundamentalmente en la dichosa manía, tan española, de andar bailando de un sitio para otro los huesos de los fallecidos ilustres como si de gigantes de feria se tratara, a veces de forma tan rocambolesca como ocurre con los de Cristóbal Colón, que a fuerza de viajar de un sitio para otro -de Valladolid a la Cartuja de Sevilla, de allí a Santo Domingo, de Santo Domingo a La Habana, y de la Habana a Sevilla- no se sabe muy bien en donde acabó, con dos tumbas, la dominicana y la sevillana, disputándose el honor de albergarlos y una más que probable posibilidad de que hayan acabado repartidos en varios sitios cual si de un santo padre de la Iglesia se tratara.

No menos chusco es el caso de Goya, fallecido en el exilio francés en 1828 y traído a España en 1900, primero al cementerio madrileño de San Isidro y posteriormente en 1919, que no era cosa de dejarlo en paz, trasladado a la también madrileña ermita de San Antonio de la Florida, donde por el momento reposa esperemos que por mucho tiempo. Menos conocido es que Goya fue enterrado en Burdeos en el mismo panteón que ocupaba desde hacía tres años su consuegro Martín Miguel de Goicochea, y que al abrir la tumba se encontraron con que no había manera alguna -todavía no se habían inventado las pruebas de ADN- de distinguir entre ambas osamentas, a una de las cuales -no se sabe de cual de los dos- le faltaba además el cráneo. Por esta razón se optó por tirar por la calle de en medio arramblando con ambos, de modo que bajo la losa de la ermita madrileña se encuentran todavía hoy los dos difuntos en fraternal compañía, con lo cual el genial pintor ganó un cuerpo a costa, eso sí, de perder una cabeza.

Claro está que, para movida, la historia del Panteón de Hombres Ilustres de la capital de España o, mejor dicho, los Panteones, porque hubo dos. El primero de ellos fue creado en 1869 en la basílica de San Francisco el Grande, y hacia él se llevaron todo un rimero de huesos de personajes tales como Garcilaso de la Vega, Quevedo, Calderón de la Barca, el marqués de la Ensenada o el conde de Aranda entre otros, los cuales fueron amontonados en una capilla muy a la hispánica chapuza hasta que, años después, en vista de que el panteón no se construía se decidió devolverlos a sus lugares de origen, trasiego en el cual algunos restos como los de Quevedo acabaron arrojados al osario de la iglesia de Villanueva de los Infantes, de donde dicen que han sido rescatados recientemente tras una labor detectivesca digna émula de algunas famosas series televisivas de temática forense. Otros personajes ilustres a los que se les había designado idéntico destino como Cervantes, Lope de Vega, Velázquez o Tirso de Molina, tuvieron más suerte que los anteriores; al haberse perdido el rastro de sus sepulturas, pudieron seguir descansando en paz aunque fuera bajo el asfalto de la madrileña plaza de Ramales.

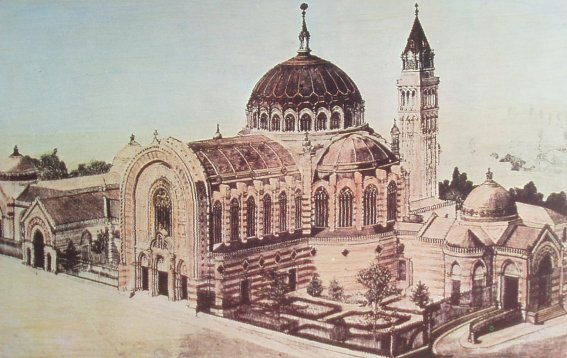

Pero como también es muy de españoles no escarmentar, en 1890 volvieron a la carga con el dichoso Panteón de Hombres Ilustres, para el que en esta ocasión se diseñó una edificación de nueva planta alzada sobre el solar del antiguo y arruinado convento de Nuestra Señora de Atocha. Finalmente lo único que se logró terminar fueron el claustro y el campanario, ambos de estilo neobizantino, quedándose sin construir la proyectada basílica, sustituida por un modesto templo de los años veinte y por un horrendo colegio de los años setenta incrustado entre ellos. A partir de 1901 comenzaron a trasladarse allí los restos de políticos y militares ilustres -al menos en esta ocasión a los escritores y a los artistas los dejaron tranquilos- a la par que se aprovechaba para enterrar también a algún que otro prócer de la patria fallecido por aquel entonces. Aunque hoy en día el panteón acumula un notable conjunto de panteones de indudable valor artístico, lo cierto es que todos ellos son cenotafios vacíos a excepción del de José Canalejas, dado que en años posteriores la mayoría de los allí yacentes serían devueltos a sus respectivos lugares de origen.

También en uno de estos estrambóticos bailes estuvo involucrado el pobre cardenal Cisneros. Desde su muerte, a principios del siglo XVI, había estado enterrado en Alcalá de Henares bajo su artístico sepulcro de la capilla de San Ildefonso, aneja a la Universidad Complutense por él fundada y cerrada en 1836, al crearse de nuevo cuño la Universidad Central madrileña. Un amago de llevarlo a Madrid o a la catedral de Toledo en 1847 contó con el rechazo frontal de los alcalaínos, que en 1857 optaron por trasladar los restos, junto con el sepulcro, al principal templo de la ciudad, la iglesia Magistral, por estar entonces San Ildefonso sin culto y abandonada. Tras rechazarse en 1869 un nuevo intento de trasiego, en esta ocasión al Panteón de Hombres Ilustres de San Francisco el Grande, permanecieron allí tranquilos hasta 1936, pero el incendio y posterior saqueo de la iglesia a poco de estallar la Guerra Civil provocaron graves daños en el sepulcro y la profanación de la cripta donde se conservaban las reliquias del cardenal. Para salvarlos de la destrucción ambos fueron trasladados a Madrid, los huesos al obispado y el sepulcro al Museo Arqueológico, donde se le restauró lo mejor que se pudo. Con el tiempo ambos acabarían volviendo a Alcalá, pero por separado y a diferentes lugares: el sepulcro en 1960 a su ubicación original en San Ildefonso, y lo poco que quedaba de Cisneros en 1977 a la Magistral... y así sigue todavía la cosa, con un sepulcro sin restos y unos restos sin sepulcro, con el agravante de que tras la reciente restauración de la Magistral, ahora ya elevada al rango catedralicio, la discreta lápida que señalaba el enterramiento del prelado quedó oculta bajo la tarima que se instaló al trasladar a ese lugar la mesa del altar mayor.

Así pues, cuando periódicamente surgen propuestas de “rescatar” los cuerpos de ilustres fallecidos en el exilio como Antonio Machado o Manuel Azaña, no tengo por menos que echarme a temblar. Ya que tanto se les amargó en vida, ¿no podrían dejarlos descansar en paz después de muertos?

Estrambote cervantino

Como es sabido, recientemente ha tenido lugar la búsqueda de los restos de Cervantes en el subsuelo de la iglesia del convento madrileño de las Trinitarias, donde fue enterrado en 1616. Tras unos sondeos previos con georradar, la exhumación controlada de todos los enterramientos encontrados en la cripta subterránea de la iglesia han permitido concluir a los miembros del equipo multidisciplinar encargado de la búsqueda que, dentro de un revoltijo de fragmentos óseos pertenecientes a diecisiete personas distintas podría haber algunos procedentes del esqueleto del autor del Quijote. Lo cual, según se interprete, puede ser mucho o puede ser muy poco.

Así, ha habido quienes han celebrado por todo lo alto la búsqueda, no sin cierto tufillo a rancio en ocasiones, mientras tampoco han faltado quienes la han calificado de arqueología circense al tiempo que criticaban que se despilfarrasen 124.000 euros en llevarla a cabo. Incluso ha habido, faltaría más, denuncias de un posible aprovechamiento político del tema. En lo que a mí respecta, como mi opinión general sobre este asunto ha quedado ya suficientemente clara, no creo que sea necesario volver a insistir en ello. No obstante, y soslayando todo cuanto pudiera ser considerado como necrófilo, he de reconocer que esta iniciativa no me ha parecido ni mucho menos inútil o innecesaria, pese a los magros resultados obtenidos.

Me explicaré. Mi planteamiento principal no es de índole cultural, ni social, sino científica. Según se han hartado a decir los responsables del equipo, con independencia del trofeo cervantino se han obtenido unos resultados muy interesantes en el ámbito de ciertas disciplinas que abarcan desde la arqueología hasta la historia, la paleopatología, la investigación forense e incluso la historia de los trajes. Puesto que la exploración de la cripta ha sido exhaustiva dado que el pequeño osario que contiene los restos de Cervantes no fue encontrado hasta el final, esto ha permitido conocer mejor diversas facetas de la España del siglo XVII, para satisfacción de los investigadores. Sólo por ello, y por sus posibles aplicaciones en futuros estudios, tal trabajo estaba ya más que justificado.

Pero aún hay más. Tampoco conviene desdeñar la importancia del factor, digamos, turístico, puesto que éste redunda en un inmediato beneficio económico. Aunque se desconoce cual será el destino definitivo que se dé a lo encontrado, la tumba de Cervantes podría suponer un reclamo nada desdeñable tal como en otros países ocurre con los enterramientos de sus respectivos personajes ilustres. Porque, con necrofilia o sin ella, lo cierto es que en París te encuentras con el Panteón de Hombres Ilustres y en Londres la catedral de San Pablo o la abadía de Westminster están trufadas de mausoleos y cenotafios sin que nadie se rasgue las vestiduras por ello. Al fin y al cabo, como bien dijera el socarrón emperador Vespasiano, el dinero no huele.

Publicado el 21-11-2008

Actualizado el

6-5-2015