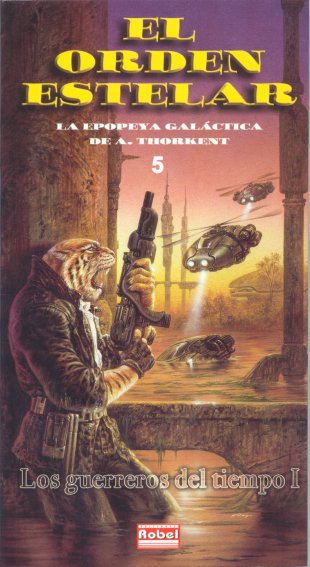

Los guerreros del tiempo

I

Dentro de la larga serie del Orden Estelar escrita por Ángel Torres Quesada, Los guerreros del tiempo es un hito singular puesto que, a diferencia de los títulos anteriores, esta novela no fue publicada inicialmente en una colección de bolsilibros sino directamente en la edición de Robel, siendo pues inédita. Su extensión la diferencia también de sus hermanas, puesto que al ocupar un volumen completo -el quinto- y la mitad de otro -el sexto-, viene a equivaler aproximadamente a unos tres bolsilibros.

¿Cuáles fueron las razones que impulsaron a Ángel Torres a escribir tan tardíamente esta novela? Según él mismo ha explicado, la imposibilidad de publicar las novelas del Orden Estelar siguiendo su secuencia cronológica propia debido a las cortapisas que le imponía Bruguera, le obligó a hacerlo a trompicones como forma de burlar esta absurda censura. Por esta razón, no es de extrañar que, cuando las novelas fueron organizadas finalmente de forma lógica, aparecieran algunas lagunas en la trama narrativa formada por el conjunto de ellas, lo que movió al autor a intentar completarlas.

La más profunda de todas era la que se extendía entre el período de la decadencia imperial y el surgimiento del Orden Estelar, y es precisamente este hueco el que ha venido a llenar Los guerreros del tiempo. Veamos su argumento.

La acción se inicia en nuestra época actual, y más concretamente en la ciudad de Roma. Hasta allí se ha desplazado el protagonista principal, Cristian Falcón, un mercenario curtido en numerosos conflictos bélicos pero que ahora se encuentra, paradójicamente en paro. A sus oídos ha llegado el rumor de que alguien está reclutando a los mejores soldados de fortuna con objeto de emplearlos en una guerra desconocida, y al parecer es su antiguo jefe, Samuel Juárez, quien está al frente del reclutamiento.

Los días pasan y, para desesperación de Falcón, nada ocurre. Finalmente otro antiguo compañero suyo de armas, Clyde Gorsber, se reúne con él y le facilita la forma de contactar con los misteriosos agentes, los cuales pagan espléndidamente y al contado aunque se niegan a darles la menor información sobre su destino. No obstante lo arriesgado de la aventura, ambos aceptan.

En una villa de las afueras de Roma, a donde son llevados por sus nuevos patronos, se reúnen con otros mercenarios contratados al igual que ellos, y todos son llevados a un extraño cobertizo que no es lo que parece. Tras ser encerrados allí, al salir al exterior descubren que se encuentran en otro lugar... o en otro tiempo.

Poco a poco va desentrañándose el enigma. Por sorprendente que pueda parecer, han sido trasladados dos mil años en el futuro, llegando a una época azarosa en la que el Imperio Galáctico agoniza mientras sus enemigos revolotean alrededor de su cuerpo en busca de su botín. La Tierra hace ya mucho tiempo que dejó de ser la sede de la corte imperial, pero por motivos nostálgicos los emperadores la han mantenido como si de una reliquia histórica se tratara. En la práctica sus habitantes -apenas unos cientos de miles- gozan de una autonomía casi total, pero sobre ellos se cierne la doble amenaza de un emperador entrometido y unos rebeldes que también quieren su parte del pastel. Puesto que el planeta se encuentra prácticamente inerme, han recurrido al reclutamiento de profesionales de la guerra procedentes de una época especialmente bárbara -la nuestra-, con la esperanza de poder conjurar el peligro gracias a ellos.

Pese a disponer de una máquina del tiempo, su capacidad de aprovechamiento de la misma resulta ser harto limitada. Ignoran quién la construyó, y también la época en la que fuera construida; tras descubrirla accidentalmente en el curso de unas excavaciones arqueológicas, tan sólo son capaces de hacerla funcionar de forma que viaje alternativamente de su presente a dos mil años en el pasado -la época actual- y viceversa.

Los mercenarios del pasado contratados por los terrestres no tienen como misión defender al planeta de las apetencias imperiales o rebeldes, procedentes del ya conocido Dangha -tampoco podrían hacerlo con sus menguadas fuerzas-, sino buscar un nebuloso y desconocido planeta situado más allá de los confines del imperio que, al parecer, formaba parte de un grupo de ellos descubiertos por un antiguo sátrapa, el cual contaba con utilizarlos como base de operaciones para la conquista del trono imperial. Derrotado y muerto el usurpador todos estos planetas habían caído en el olvido salvo uno de ellos, Lamurnia, explorado posteriormente por una expedición imperial sin el menor resultado aparente.

Pero los terrestres sospechan que algo hay no en Lamurnia, cuyas coordenadas estelares han conseguido encontrar milagrosamente, sino en otro de ellos todavía más enigmático, Ertigia, donde esperan conseguir algún tipo de arma que les permita defenderse simultáneamente de la doble amenaza. Pero primero deben pasar por Lamurnia por ser éste la llave de Ertigia, cuya posición en el cosmos ignoran, y para ello ya habían procedido a enviar allí una expedición comandada por el propio Juárez, la cual ha desaparecido sin dejar ni rastro.

Tras grandes sacrificios, ya que tienen terminantemente prohibido disponer de ejércitos y armada propios, los terrestres han conseguido fletar clandestinamente una segunda expedición, la del protagonista, que partirá en busca de la primera embarcada en un mercante contratado a unos contrabandistas. El navío parte rumbo a su desconocido destino y consigue salvar un control imperial, para poco después tropezarse con los rebeldes de Dangha. La situación es comprometida, pero inesperadamente las naves de los rebeldes desaparecen, al parecer tras recibir algún tipo de consigna completamente ajena al atribulado capitán, y el carguero puede enfilar de nuevo su ruta. No obstante el alivio que supone haber dejado atrás el último obstáculo, el protagonista comienza a sospechar que no es oro todo lo que reluce, y que la responsable de la operación, la consejera terrestre Laya, que los acompaña, debe de saber bastante más de lo que confiesa.

El resto del viaje se desarrolla sin incidentes y, poco después, la nave entra en órbita en torno a Lamurnia. Los mercenarios no tienen nada claro el objeto de su misión, pero la consejera se comporta con total seguridad pese a que, según sus afirmaciones, debería estar tan en blanco como ellos. Desde su privilegiada posición descubren el carguero de la expedición anterior posado en la superficie y, utilizando las naves de desembarco auxiliares mientras el carguero permanece en órbita como precaución, aterrizan en sus proximidades. Lo que encuentran no es en modo alguno tranquilizador: huellas de lucha, los sistemas de navegación del buque completamente destrozados y su tripulación alienígena muerta. Por el contrario, de los soldados humanos no descubren el menor rastro.

Intrigados por el enigma acampan en ese mismo lugar, rodeándose de todas las precauciones para evitar correr la misma suerte que sus compañeros; prudencia que al caer la noche se muestra acertada, al ser atacados por una horda de extraños seres humanoides que, armados únicamente con piedras y palos, intentan asaltar el campamento. El ataque es suicida y sin la menor posibilidad de éxito, puesto que las defensas automáticas y los propios mercenarios se encargan de rechazar a los asaltantes, que huyen dejando tras de sí centenares de muertos.

Al llegar el día el misterio se hace cada vez mayor. Estos seres, que por cierto se desintegran al simple contacto con la luz, resultan ser los habitantes de un extraño y laberíntico mundo subterráneo. Pero lo más sorprendente es que los miembros del Consejo terrestre que forman parte de la expedición afirman conocer su origen: se trata de una raza artificial y semiinteligente, desarrollada hace siglos merced a técnicas de ingeniería genética; la tecnología que permitía hacerlo hace ya mucho que ha desaparecido sumida en el marasmo de la decadencia imperial, y a estos seres, presumiblemente incapaces de sobrevivir por sí mismos, se les había dado por extinguidos. En teoría se trata de una raza inofensiva, por lo que resulta sorprendente su tosco ataque; pero como son tan sensibles a la luz que incluso les resulta mortal, su peligrosidad es nula en pleno día.

Laya está impaciente, segura de que va a ocurrir algo... y ese algo ocurre cuando varias astronaves surgen del hiperespacio en las cercanías del planeta -algo imposible de hacer para las naves de tecnología imperial- y aterrizan en diferentes lugares del mismo. Una de ellas lo hace, tal como la terrestre había previsto, en las proximidades del campamento, lo que le permite movilizar a la tropa bajo su mando y ponerla al acecho frente a la gran compuerta de entrada del gigantesco vehículo. Ésta se abre y de su interior surge... una horda de guerreros primitivos, que acogen con hostilidad la presencia de los visitantes atacándolos sin mayor dilación.

Éstos, como cabía esperar, no encuentran rival en sus desmañados enemigos, y con sus sofisticadas armas desatan una auténtica carnicería en sus filas, consumada la cual, y siguiendo instrucciones de la jerarca, penetran en su interior en busca del puente de mando. Mientras tanto, la nave ha cerrado sus compuertas y se eleva de nuevo rumbo a un destino desconocido.

Aunque la resistencia de los paradójicos tripulantes es feroz, nada pueden hacer contra el embate de los mercenarios, los cuales acaban apoderándose del puente. Laya le explica a Cristian que la nave está bajo control de un sistema de navegación automático que no puede ser alterado en pleno vuelo, el cual da por supuesto que les conducirá a la ansiada meta del planeta Ertigia, cuyas coordenadas estelares, a diferencia de las de Lamurnia, les resultaban por completo desconocidas.

Tras varios días de viaje la astronave llega a su destino y Laya, tras apoderarse del sistema de navegación automático, ordena desembarcar a sus subordinados. Éstos descubren con sorpresa que la astronave se ha posado en un vasto astropuerto repleto de viejos pecios, la mayor parte de ellos inservibles. Según explica ésta a Cristian, se encuentran en la base secreta que el sátrapa rebelde había construido para, desde ella, atacar al emperador que deseaba derrocar, abandonada desde hace mil años aunque algunas de sus astronaves, cuyos sistemas automáticos siguen funcionando de forma milagrosa, son utilizadas por los primitivos habitantes de Ertigia para viajar periódicamente a Lamurnia. ¿Con qué fin? Según han descubierto durante el trayecto, el motivo de estas incursiones no es otro que el de capturar esclavos de la raza nocturna que habita en ese planeta, lo que explica el desesperado ataque de estos seres al confundirlos con sus captores.

Nada más poner pie en el planeta, los expedicionarios terrestres se encuentran con un “comité de recepción” formado por un pequeño ejército local cuyos caudillos, tras advertirles de que la anterior expedición fue hecha prisionera en Lamurnia, les instan a la rendición. Laya se niega y, tras intentar infructuosamente someterlos, ordena a sus soldados que se replieguen evitando una nueva e innecesaria carnicería. Éstos lo hacen así y, aprovechando que disponen de artefactos voladores individuales, burlan a sus enemigos refugiándose en un macizo montañoso cercano.

El siguiente paso es investigar el planeta, cosa que hacen descubriendo, con sorpresa, que la línea brillante que parte en dos al continente habitado -una especie de muro de quinientos kilómetros de espesor- contiene a la población, descendiente de los colonos traídos hace siglos por el sátrapa rebelde, en tan sólo la mitad norte, estando la otra mitad aparentemente deshabitada. Los nativos realizan ciertas extrañas actividades en las cercanías del muro, donde levantan pirámides metálicas con algún desconocido fin; el mitológico recuerdo del jerarca en el seno de esta civilización sumida en la barbarie, como descubrirán más adelante, se ha convertido en una religión que les impele a realizar estos actos sin ninguna razón lógica.

La captura e interrogatorio de un nativo les pone los pelos de punta al descubrir que la casta sacerdotal, al parecer la oligarquía que gobierna el planeta por encima de los incultos señores locales, ha planeado realizar un sacrificio ritual de los profanadores, es decir, los supervivientes de la anterior expedición prisioneros hasta entonces. Cristian propone inmediatamente a Laya partir en su rescate, pero ésta se niega alegando la imposibilidad práctica de hacerlo. Despechado y movido por la solidaridad hacia sus antiguos compañeros, el protagonista convence a sus íntimos para que le acompañen, desertando del campamento y partiendo en busca de los cautivos. El pequeño grupo de cinco mercenarios se lleva consigo al nativo capturado, prometiéndole la libertad a cambio de que les conduzca hasta el lugar donde tendrá lugar la ceremonia. Éste acepta y, camuflados en su carro, les conduce hacia allí.

No les resulta difícil a los comandos terrestres camuflarse entre el gentío, ni encuentran tampoco dificultades en adquirir armas para sus camaradas prisioneros aunque, eso sí, blancas dado que los nativos desconocen hasta el uso de la pólvora. No tienen tiempo que perder, puesto que la ejecución de los mismos es inminente; se dirigen hacia el lugar donde éstos están encerrados, se deshacen de los centinelas y los liberan de su cautiverio... para encontrarse con las irritadas hordas enemigas que, apercibidas de la maniobra, intentan impedirla por todos los medios. Los soldados de ambos grupos son aguerridos y están armados, aunque sólo el protagonista y sus compañeros cuentan con armas modernas. La abrumadora superioridad numérica de los atacantes va decantando poco a poco la balanza en contra de los terrestres; sólo es cuestión de tiempo que se vean desbordados por unos rivales a los que no amilana ver caer agavillados a centenares de sus combatientes.

Por fortuna, el milagro llega del cielo en el momento más oportuno. La pequeña tropa de Laya, auxiliada por una flotilla de naves que nadie sabe de dónde han salido, se abate sobre los nativos salvando a sus camaradas de una muerte cierta. Y así termina esta primera entrega de la novela, con el Continuará tan típico de los bolsilibros de los lejanos años cincuenta.

II

Comparten el tomo sexto de la reedición de Robel la parte final de la novela Los guerreros del tiempo y el antiguo bolsilibro Los mercenarios de las estrellas. En lo que respecta a la primera, conviene recordar que la narración había quedado interrumpida justo cuando concluye la cruenta batalla entre los terrestres y los nativos de Ertigia, saldada con la victoria de los primeros gracias a la oportuna llegada de una pequeña flotilla comandada por la omnipresente Laya. Aquí es, pues, donde arranca la conclusión de la misma.

Concluido el enfrentamiento son varias las incógnitas que han quedado resueltas, a cambio de plantearse otras nuevas. De hecho, Cristian intuye cada vez con mayor convicción que está siendo utilizado como una marioneta por parte de la que a estas alturas ya se ha destapado como la líder indiscutible de la expedición, la consejera Laya; y, como es natural, no le resulta nada agradable saberse manejado.

Las naves salvadoras no son otras que los botes de desembarco del carguero que les llevara desde la Tierra a Lamurnia y que, teóricamente, debería haber permanecido allí; pero de hecho, y siguiendo instrucciones secretas de la consejera, había seguido a la nave ertigiana hasta su destino tras destruir el resto de la flotilla, presentándose allí en el momento más oportuno. Pero no acaban ahí las sorpresas. Las navecillas que tan eficazmente contribuyeran a la derrota enemiga están tripuladas no por miembros de la tripulación del mercante, una raza pacífica inútil para estos menesteres, sino por un grupo de aguerridos pilotos embarcados secretamente en la bodega de la nave antes de su partida de la Tierra; evidentemente, Laya ha sabido jugar bien sus cartas.

Mientras la totalidad del planeta cae en la anarquía al haber desaparecido la mayor parte de los reyezuelos locales, a excepción de uno que ha sido capturado por los terrestres, Laya se desentiende de los nativos para desagrado de Cristian, centrándose en la búsqueda del legado del desaparecido sátrapa. Según han podido colegir de las confusas tradiciones locales, confrontadas con una exploración in situ, se confirman las sospechas de que Ertigia era la base secreta donde el sátrapa había comenzado a preparar su ejército para combatir al emperador. El hecho de que sus ambiciosos planes hubieran quedado interrumpidos tras el golpe de mano imperial que había acabado de raíz con la conjura, no parece ser incompatible con la existencia en el planeta de una base oculta donde se almacenara parte de este ingente arsenal bélico; y Laya está dispuesta a encontrarlo.

Para ello procede a iniciar la búsqueda allá donde se encuentra el vestigio más llamativo de esta antigua actividad, la enorme banda que parte en dos el continente y que es conocida por los nativos con el nombre de El Fulgor. Una rápida inspección demuestra que se trata en realidad de una ingente cinta transportadora, inservible desde hace siglos, en cuyas proximidades los nativos depositaban el metal extraído de las minas el cual, presumiblemente, era depositado por mecanismos automáticos en la cinta para ser transportado por ésta a una hipotética fundición.

Siguiendo por vía aérea el recorrido de la cinta los expedicionarios llegan hasta el lugar donde ésta se confunde con la costa, descubriendo restos de antiguas construcciones y lo que parece ser la entrada a un enorme recinto subterráneo. La exploración de éste confirma que se trata de la tan buscada factoría secreta donde el sátrapa había instalado una inmensa fundición y unos no menos inmensos astilleros; pero el tiempo y las inclemencias climáticas han destrozado todo cuanto se muestra a los ojos de los asombrados terrestres, dejándolo convertido en unas ruinas tan grandiosas como inservibles.

Todo parece indicar que la expedición ha llegado a su meta fracasando en su motivación original, pero Laya no desiste; pese a las recomendaciones de sus compañeros reanuda la exploración de los niveles inferiores de la ciclópea excavación, menos dañados que los superiores al estar más protegidos y, contra todo pronóstico, descubre una inmensa flota de más de cuatrocientas naves en un aparentemente perfecto estado de conservación.

A partir de este momento, la consejera se dedica exclusivamente a la tarea de recuperar estas astronaves, muy antiguas -tienen mil años- pero al mismo tiempo más avanzadas tecnológicamente que las que utiliza actualmente el moribundo imperio. Para ello cuenta con el auxilio de sus enigmáticos aliados que, según acaba sabiendo Cristian, son oriundos del planeta Dangha, rival del Imperio, lo que le hace deducir la existencia de una alianza entre la Tierra y los rebeldes en contra de su enemigo común, el emperador. Todo lo demás le importa muy poco a Laya, tanto la situación de los nativos, sumidos en la anarquía pese a los esfuerzos del único reyezuelo superviviente, liberado por los terrestres y ahora aliado suyo, como la de los mercenarios a su servicio, que ahora vegetan en el exterior de los antiguos astilleros sin ninguna misión que realizar y cada vez más impacientes por retornar a la Tierra del pasado.

El malestar va creciendo cada vez más entre éstos, llegando a culminar en un silencioso motín mediante el cual, aprovechando la ausencia de Laya y de sus aliados rebeldes, los mercenarios, en connivencia con el otro consejero terrestre, opuesto a los manejos de su compañera, se apoderan del mercante obligando a la tripulación a huir de allí rumbo a la Tierra. Cristian, enamorado platónicamente de la esquiva consejera, no está muy conforme con esta iniciativa, pero es obligado por sus compañeros ante la disyuntiva de quedarse abandonado en Ertigia junto con una compañía ciertamente poco recomendable... amén de que, según les comunica el otro consejero terrestre presente en la expedición y rival de Laya -de hecho es uno de los promotores de la defección-, ésta ha manifestado su opinión contraria a que los mercenarios retornen a su tiempo una vez concluida su misión.

La fuga se realiza con éxito y el carguero logra llegar sin incidentes al Sistema Solar, encontrándose allí con un nuevo obstáculo en forma de un crucero imperial que se interpone en su camino. El consejero, que considera a Laya como una traidora a la Tierra y al Imperio al haberse aliado con los rebeldes de Dangha, intenta negociar con los militares imperiales, descubriendo con sorpresa que éstos deciden destruir el carguero asesinando a todos sus ocupantes. La razón para este proceder es sencilla: el Imperio ha colapsado definitivamente, y el derrocado emperador ha buscado refugio, junto con sus escasos leales, precisamente en la Tierra. Tras obtener del ingenuo consejero las ansiadas coordenadas estelares del misterioso planeta Ertigia, donde al igual que la ambiciosa Laya el emperador pretende apoderarse de las naves que le permitirán salvar al menos una parte de sus perdidos dominios, Cristian y sus compañeros son tan sólo unos testigos molestos a los que resulta conveniente eliminar.

El accidentado aterrizaje en la Tierra no puede ser más dramático, ni más espectacular. Acosado por el crucero imperial, que busca destruirlo junto con todos sus ocupantes, el carguero se estrella tras arrasar buena parte de la ciudad de Roma, reconstruida en forma de parque arqueológico por sus habitantes, sin dejar en pie ni tan siquiera la basílica del Vaticano. Herido de muerte y amenazado de destrucción por el tenaz enemigo, es evacuado de forma precipitada por sus ocupantes, los cuales se dispersan en todas direcciones buscando salvar desesperadamente la vida mientras las tropas de infantería imperiales desembarcan tras ellos buscando rematar lo que no ha podido hacer su navío.

Cristian y sus compañeros más fieles consiguen llegar casi milagrosamente hasta el cobertizo donde se custodia la máquina del tiempo, encontrándose allí con el consejero que, temiendo la venganza de sus antiguos compañeros, asegura haber sido traicionado por el pérfido emperador. Puesto que los soldados imperiales no tardarán en llegar allí, les comunica su firme decisión de destruir la máquina del tiempo inmolándose con ella, evitando así que caiga en manos de sus enemigos; pero antes les permitirá retornar a su tiempo.

No obstante, bajo el suelo del cobertizo se esconde otra sorpresa desconocida para los protagonistas, pero no para el consejero: centenares de artefactos que permitirán transformar los impulsores hiperlumínicos convencionales en otros capaces de dar el salto al hiperespacio, o retornar de él, en las proximidades de un planeta. Ésta era precisamente el arma secreta con que contaba el fallecido sátrapa para derrocar al emperador un milenio atrás ya que, instalados estos aparatos en las naves construidas en los astilleros secretos de Ertigia, las convertirían en invencibles... y aún ahora, ya que el secreto de su fabricación se había perdido junto con las vidas de los ingenieros que los construyeron. La súbita aniquilación del partido rebelde había motivado que los artefactos se quedaran en la Tierra, junto con la máquina del tiempo construida por estos mismos ingenieros -en realidad una fallida estación teleportadora a otros universos paralelos-, en vez de ser trasladados a Ertigia para ser montados en las astronaves. Laya, según el consejero, conocía la existencia de estos componentes, pero había preferido mantenerlos ocultos hasta descubrir las astronaves ertigianas.

Al parecer todo está zanjado, al menos para los mercenarios, pero la llegada de los soldados imperiales amenaza con impedir su ansiado retorno al presente. El consejero trata desesperadamente de contenerlos amenazando con destruir el cobertizo -el emperador anda también tras los codiciados amplificadores hiperlumínicos-, pero un nuevo e inesperado factor da un vuelco radical a la situación. Una nueva astronave de origen desconocido -luego se sabrá que pertenece a la flota de Dangha- se cierne sobre Roma y aniquila al confiado crucero imperial. De ella descienden tropas con objeto de neutralizar a los soldados del emperador y, con ellas, aparece triunfante Laya. Es evidente que ha conseguido poner en funcionamiento alguna de las astronaves de Ertigia, lo que le ha permitido abandonar el planeta, y tras instalar un amplificador hiperlumínico -había llevado consigo algunos- en una nave de sus aliados rebeldes, ha llegado a la Tierra con tiempo de conjurar la amenaza imperial, aunque sin poder evitar la destrucción del carguero.

Cristian, cada vez más desconcertado, le echa en cara su decisión de no permitirles volver a su tiempo, lo cual ella no niega... pero no por su voluntad, sino por causas de fuerza mayor. El organismo humano tan sólo soporta un único viaje a través del tiempo, un segundo lo mataría. Eso lo sabía el consejero, afirma, pero se había cuidado mucho de advertírselo para deshacerse limpiamente de ellos. Están condenados, pues, a permanecer en su remoto futuro, pero les propone participar en una grandiosa tarea: fallecido el último emperador, que viajaba en el crucero destruido, y extinguido definitivamente el Imperio, la Tierra va a intentar que la humanidad resurja de sus cenizas creando un nuevo orden -el Orden Estelar, se entiende, aunque Ángel Torres no llega a utilizar el nombre completo- que logre recuperar la unidad de la galaxia habitada, aunque basándose en esta ocasión en la democracia y en la libre voluntad de sus habitantes en lugar de la tiranía del desaparecido régimen imperial.

Tentado por el reto Cristian acepta, pero su premio es aún mayor: se llama Laya.

Publicado el 20-11-2003 en el Sitio de Ciencia Ficción