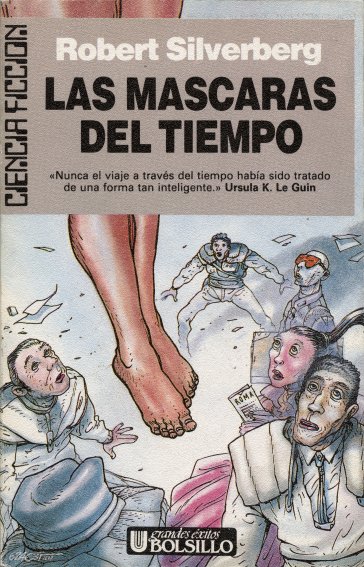

Las máscaras del tiempo

Por lo general, tanto en el ámbito de la ciencia ficción como en cualquier otro género literario, suele haber autores que me gustan más, otros que me gustan menos y otros que no me gustan nada, como supongo que le ocurrirá todo el mundo, y en base a mi experiencia y a mis predilecciones personales suelo decidir leer o no un libro de algún escritor determinado. Reconozco que soy poco dado a dar segundas -o terceras, o cuartas...- oportunidades a quienes me han decepcionado de forma reiterada, salvo claro está que tenga suficientes motivos para vencer mi desconfianza.

Es evidente que no se trata de un método infalible, ya que hasta mis escritores favoritos me la han dado con queso en ocasiones y, al contrario, otros cuyos nombres figuraban en puestos de honor de mi lista negra me han sorprendido agradablemente; pero algún criterio he de seguir para seleccionar mis lecturas, y creo que éste es tan bueno -o tan malo- como cualquier otro y en general me suele funcionar bastante bien.

Sin embargo, hay algunos escritores que se me escapan de estos filtros ya que, al igual que ocurriera con el doctor Jekyll y el señor Hyde, me encuentro como si en vez de uno fueran dos distintos, cada uno de los cuales escribiendo de una manera totalmente diferente a la de su alter ego y gustándome uno sí y el otro no. Aunque nunca me he parado a analizarlo supongo que por lo general se deberá a evoluciones estilísticas a lo largo de sus carreras, pero lo cierto es que, cada vez que me enfrento a un libro suyo sobre el que carezco de referencias previas, me resulta algo muy parecido a echar una moneda a cara o cruz, puesto que hasta que no lleve avanzada su lectura no me resultará posible saber si me va a gustar o no.

Un ejemplo paradigmático de estos escritores dúplices es Stanislaw Lem, de cuyos libros tan sólo puedo decir una cosa: o me encantan o los aborrezco, más o menos a partes iguales y sin ningún posible término medio. No sé si a ustedes les pasará lo mismo, pero en mi caso la dicotomía no puede ser más tajante.

Algo similar, aunque quizá no de una manera tan drástica, me ocurre también con Robert Silverberg. En este caso la explicación resulta, al menos aparentemente, más sencilla: según los estudiosos de su obra, Silverberg empezó su carrera literaria escribiendo space ópera clásica, pero hacia finales de los años sesenta fue seducido por los experimentos de la New Wave o New Thing, que de ambas maneras se conoce al movimiento que revolucionó la ciencia ficción con todo tipo de ensayos que se podrían califican de vanguardistas no sólo desde el punto de vista estilístico, sino también desde el argumental.

Puesto que nunca he sentido el menor entusiasmo -dejémoslo aquí- por esta escuela, era de esperar que las incursiones de Silverberg en sus agitadas aguas no me resultaran atractivas en absoluto, al igual que me ocurre con otros significados gurús de la Nueva Cosa tales como Michael Moorcock, Brian W. Aldiss, J.G. Ballard, Harlan Ellison, Thomas M. Disch, Roger Zelazny, Samuel R. Delany, Norman Spinrad, Kurt Vonnegut o, aunque fuera por libre, Philip K. Dick, entre otros. Advierto, eso sí, que nada más lejos de mi intención que hacer aquí no ya un juicio de valor, sino ni tan siquiera una exposición de mis gustos personales, dado que tan sólo pretendo ponerme en situación antes de seguir adelante con mi comentario sobre esta novela.

Así pues, en una primera aproximación podría decirse que me gusta el Silverberg clásico y me disgusta el Silverberg experimental. Sin embargo la cosa no es tan sencilla, dado que de su primera época presuntamente clásica apenas si conozco unas pocas novelas que, por cierto, me gustaron bastante:Estación Hawksbill, Por el tiempo, El hombre en el laberinto y A través de un billón de años, todas ellas escritas curiosamente a finales de los años ochenta y, teóricamente, sus cantos de cisne como escritor clásico. De su segunda etapa tampoco conozco demasiado, pero lo que he leído - El mundo interior, El hombre estocástico- me ha convencido mucho menos.

Esto en lo que respecta a novelas, ya que dentro de sus relatos también he encontrado un poco de todo, y bastante bueno. Pero como en esta ocasión estoy hablando de una novela, voy a ceñirme a ellas. Y es que, ya lo anticipo, esta división tan tajante entre su etapa clásica y su etapa vanguardista dista de ser tan nítida como pudiera parecer. De hecho, aunqueLas máscaras del tiempo es anterior -por poco- a Estación Hawksbill y al resto de las novelas citadas como clásicas, yo la catalogaría más como vanguardista o experimental, aunque tampoco encaja demasiado bien en este apartado.

En realidad la encuentro muy sesentera en el sentido peyorativo del término y muy en la onda, según todas las apariencias, de movimientos tales como el hippie y otras tendencias contraculturales que tuvieron entonces su momento de auge para decaer posteriormente de forma irreversible. Dicho con otras palabras me pareció irremisiblemente anticuada, y no porque la acción se desarrolle en 1999, es decir, hace diecisiete años, porque Silverberg no dé ni una respecto a la evolución histórica y tecnológica desde 1968, año en el que fue escrita, hasta 1999, ya que lo sorprendente sería que hubiera acertado. Simplemente, envejeció mucho antes de llegar a este último año.

Por si fuera poco la novela es además muy intimista, algo que siempre he llevado bastante mal, y en realidad tiene bastante poco de ciencia ficción -al menos tal como yo la entiendo- y demasiado de las comeduras de coco de los principales personajes, por lo demás muy poco creíbles.

En cualquier caso, lo más grave de todo es que Silverberg vuelve a incurrir en el mismo error que Heinlein en Forastero en tierra extraña, convertir a un visitante foráneo -tanto da que provenga de la cultura marciana o de mil años en el futuro- en algo parecido a un nuevo Mesías de la época, algo tan resbaladizo que de hecho hizo patinar a estos dos sólidos escritores. Lo siento, pero mezclar la ciencia ficción con la seudoteología nunca me ha gustado, y todavía menos si además se pasa el engrudo resultante por la batidora del nihilismo hippie. Además, ya puestos, Enrique Jardiel Poncela lo hizo bastante mejor treinta y tantos años antes en La tournée de Dios.

Por si fuera poco, el final del plúmbeo argumento es tan precipitado como fallido; da la impresión de que a Silverberg le interesaba el visitante tan sólo para resaltar sus críticas a la sociedad -americana, por supuesto- de su época o, cuanto menos, a los sectores conservadores y burgueses de ésta, de modo que una vez conseguido su objetivo, y aparentemente aburrido de su cargante personaje y sin saber muy bien qué hacer con él, se le quita de en medio de mala manera dejándonos a los lectores con dos palmos de narices y a la novela con cabos sueltos por todos los lados, algo que me suele fastidiar especialmente.

En resumen, Las máscaras del tiempo acabó aburriéndome soberanamente, de modo que pese a no ser demasiado larga para mí fue una auténtica liberación terminarla, aunque fuera echando en falta un auténtico final mínimamente coherente. Nos encontramos, pues, ante un más que evidente pinchazo en hueso de Silverberg, un autor por lo demás irregular y capaz de escribir tanto obras maestras como, tal como ocurrió en este caso, novelas fallidas y aburridas.

Publicado el 5-9-2017